ACTUALIDAD

Publicado 17 febrero, 2021

La consigna del carnaval

En Barranquilla se vive no sólo para sobrevivir, sino también para el gozo. El carnaval es precisamente un homenaje a esa consigna, y más específicamente su danza principal, con el Garabato desafiando y derrotando a la muerte a punta de baile.

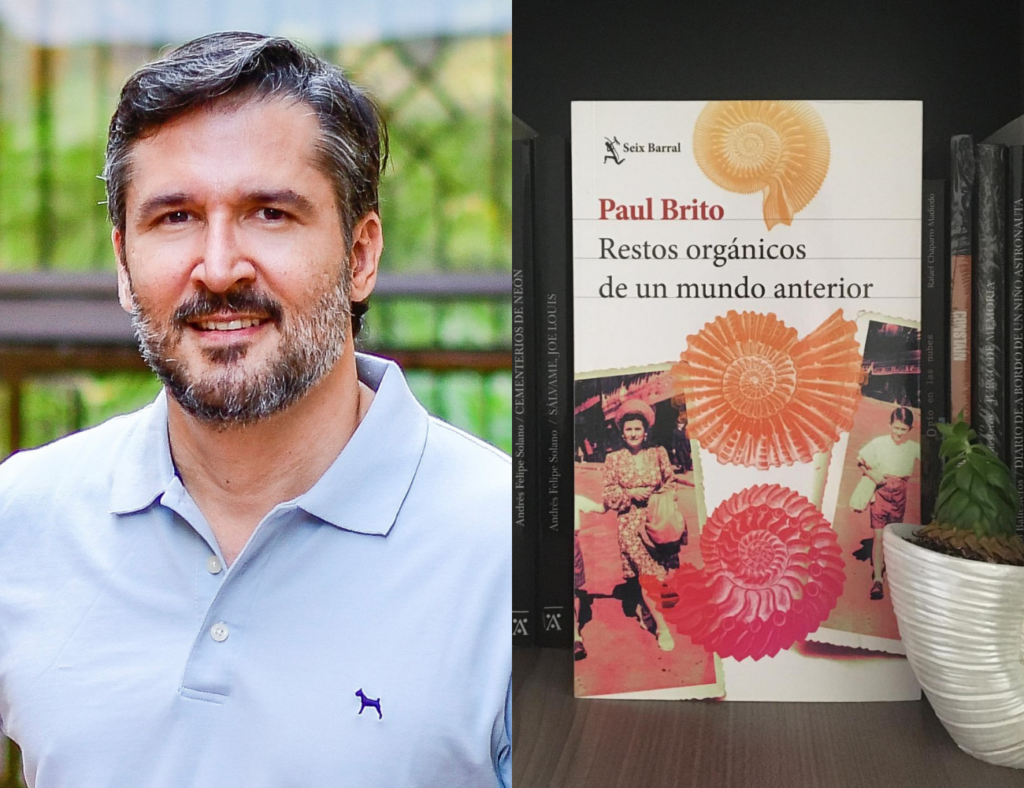

Por: Paul Brito

García Márquez decía en una entrevista que en Barranquilla “va el Presidente y lo atienden el primer día, pero al tercero ya ni le fían” y Antonio Benítez Rojo en La isla que se repite sostiene que en el Caribe nunca ocurriría el Apocalipsis, “por la sencilla razón de que el Caribe no es un mundo apocalíptico”. Si en el mercado de Barranquilla o en el Paseo Bolívar llegara a aparecer alguna vez el arcángel Gabriel para anunciar el Fin del Mundo, muy seguramente alguien le quitaría la trompeta para tocar el merengue de moda.

Pero no es que nunca vaya a suceder el Apocalipsis en el Caribe (en Cien años de soledad, nuestra biblia caribeña, está muy bien narrado); no es que seamos inmunes a las tragedias o a las desgracias. No, lo que pasa es que, como dice el argentino César Aira, que en el fondo es caribeño, el Fin del Mundo ocurre a diario, “nos acompaña todos los días, está sucediendo imperceptiblemente en cada pequeño hecho que pasa, en el azar de los hechos y los pensamientos”. La muerte no nos asusta, o quizá sí, pero no salimos corriendo. O si corremos, no tardamos en reírnos de nosotros mismos.

Al comienzo de la cuarentena por el coronavirus, estaba haciendo cola en la puerta de una farmacia con la intención de pedir unos medicamentos para mi esposa. Había mucha gente en la fila con mascarillas empapadas en sudor y la paranoia de estar cerca de algún contagiado, cuando pasó el típico abuelo caribeño con guayabera, pantalón de lino y zapatos de cuero sin medias. Hablaba por celular ese galillo de flauta de millo y la desenvoltura de guacamayo gozón que tienen todos nuestros abuelos, y justo cuando pasaba por la aglomeración, subió la voz y dijo: “Imagínate, no me querían soltar en el aeropuerto, después de 15 horas de viaje desde Milán”. Era la época en que Italia parecía el epicentro del virus. La gente se apartó como si estuviera pasando el Diablo en persona… continúa.

Biografía del autor:

Paul Brito (Barranquilla, Colombia, 1975). Ha publicado: Los intrusos (Premio Nacional de Cuento UIS 2007), reeditado por la editorial Pluma de Mompox (2011) y por Lugar Común (2019); El ideal de Aquiles, 101 minicuentos para alcanzar a la tortuga (2010), reeditado por Planeta Lector (2017) y traducido al bengalí por Razu Alauddin (Baatighar Editions, 2019), traductor de Borges a este idioma; la novela La muerte del obrero (2014); El proletariado de los dioses, único libro de crónicas literarias nominado al Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana 2016; y la novela Restos orgánicos de un mundo anterior (Seix Barral, 2020). Textos suyos han sido traducidos parcialmente al inglés, portugués, italiano, alemán, francés y bengalí, y seleccionados en diversas antologías. Colabora en medios colombianos como El Malpensante, Arcadia y El Heraldo, y en publicaciones españolas como Clarín.